В то время, как в так называемой «ДНР» возвращают смертную казнь через расстрел, а в России на украинский фронт забрасывают зеков, обещая расстреливать дезертиров, издательство «Альпина нон-фикшн» выпустило книгу Тамары Эйдельман «Право на жизнь. История смертной казни», в которой она рассматривает эволюцию высшей меры наказания от античности до наших дней. The Insider с разрешения издательства публикует фрагмент из книги, в котором рассказывается, как после почти полной отмены смертной казни в Российской империи с приближением революции она возвращалась во все больших масштабах и вылилась в Красный террор при большевиках.

Удивительным образом путь России к возрождению смертной казни напоминает итальянский — но не во всем.

Смертная казнь почти не применялась в середине XIX века, но по мере того, как политическая обстановка становилась все более напряженной, власти начали реагировать на террористические акты репрессиями — и казнями. В России террористы тоже убили монарха, но в отличие от тех, кто попал в руки итальянской Фемиды, они отправились на виселицу. В начале ХХ века Россия знала множество терактов: погибали министры и губернаторы, бомбы разорвали на части дядю царя, крайне непопулярного московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича, и министра внутренних дел Плеве, известного своими консервативными взглядами. Знаменитый либерал и выдающийся историк Павел Николаевич Милюков, не разделявший социалистических взглядов террористов и их радикальных методов, так описал свою реакцию на известие о смерти Плеве, застигшее его за границей:

29 июля, выйдя навстречу семье, возвращавшейся с утреннего купания, я увидел издали в руках жены лист газеты, которым она мне махала с признаками сильного волнения. Я ускорил шаг и услыхал ее голос: «Убит Плеве!» Я прочел телеграмму. Да, действительно, Плеве взорван бомбой по дороге к царю с очередным докладом!.. И эта «крепость» взята. Плеве, который боролся с земством, устраивал еврейские погромы, преследовал печать, усмирял порками крестьянские восстания, давил репрессиями первые проявления национальных стремлений финляндцев, поляков, армян — проявления, пока еще сравнительно скромные, — Плеве убит революционером. Он, который сказал Куропаткину: «Чтобы остановить революцию, нам нужна маленькая победоносная война». Война оказалась не маленькой и не победоносной; перед смертью Плеве как раз русские войска испытывали поражения — и вот ответ русской революции! Здесь, очевидно, русская борьба против «осажденной крепости» самодержавия вступала в новую фазу. Как отзовется правительство на новый удар?.. Теперь радость по поводу его убийства была всеобщая. Другой сотрудник «Освобождения» говорил по этому поводу в том же номере о «моральной противоестественности чувства радостного удовлетворения», вызванного «в сердцах многого множества русских людей» исчезновением Плеве; но он признавал, что чувство это «вполне естественно при противоестественных условиях русской жизни».

Читая эти строки, понимаешь, как велика была взаимная озлобленность обеих сторон, и опять задумываешься: кто знает, может быть, наивное и идеалистическое письмо Толстого с предложением помиловать народовольцев не было таким уж наивным? Может быть, оно привело бы к нравственному очищению, которого так не хватало российскому обществу?

Через несколько месяцев после убийства Плеве, 9 января 1905 года, войска в Петербурге расстреляли мирную демонстрацию рабочих. Опять пролилась кровь. Началась революция. Запылали помещичьи усадьбы в разных концах страны, остановились заводы, восстание на броненосце «Потемкин» привело к буйным погромам в Одессе. Осенью, казалось, появилась возможность для примирения: манифест от 17 октября обещал политическую амнистию и созыв законодательной Думы, но страсти кипели по-прежнему. Обнародование манифеста вызвало ликование и демонстрации под красными флагами по всей стране, а в ответ прокатились выступления черносотенцев, еврейские погромы, убийства левых журналистов. В декабре 1905 года началось восстание в Москве, которое, конечно же, было жестоко подавлено. В Севастополе расстреляли взбунтовавшихся моряков крейсера «Очаков».

Надо отметить, что в России важную роль в процессе всеобщего озверения тоже сыграла война — и даже не одна. События 1904–1905 годов происходили на фоне русско-японской войны, сегодня заслоненной для нас следующими войнами, куда более масштабными и кровавыми. А для людей начала ХХ века, для поколения, вовсе не знавшего войн, — ведь до этого в последний раз Россия воевала в 1877-1878 годах — Порт-Артур, Ляоян и, конечно, Цусима стали потрясением. «Облака сквозили кровавой цусимской пеной», — напишет Ахматова много лет спустя. Она не раз говорила о том, какое огромное значение для ее поколения имела русско-японская война.

Куда жестче и ярче это отразилось в рассказе Леонида Андреева «Красный смех», герой которого попадает на войну, показанную жуткой кровавой фантасмагорией, невероятным и жестоким безумием, сводящим с ума и рассказчика, и многих других. Заканчивается рассказ, написанный осенью 1904 года, совершенно апокалиптической сценой:

Мы подошли к окну. От самой стены дома до карниза начиналось ровное огненно-красное небо, без туч, без звезд, без солнца, и уходило за горизонт.

А внизу под ним лежало такое же ровное темно-красное поле, и было покрыто оно трупами. Все трупы были голы и ногами обращены к нам, так что мы видели только ступни ног и треугольники подбородков. И было тихо, — очевидно, все умерли, и на бесконечном поле не было забытых.

— Их становится больше, — сказал брат.

Он также стоял у окна, и все были тут: мать, сестра и все, кто жил в этом доме. Их лиц не было видно, а я узнавал их только по голосу.

— Это кажется, — сказала сестра. — Нет, правда. Ты посмотри. Правда, трупов стало как будто больше. Мы внимательно искали причину и увидели: рядом с одним мертвецом, где раньше было свободное место, вдруг появился труп: по-видимому, их выбрасывала земля. И все свободные промежутки быстро заполнялись, и скоро вся земля просветлела от бледно-розовых тел, лежавших рядами, голыми ступнями к нам. И в комнате посветлело бледно-розовым мертвым светом.

— Смотрите, им не хватает места, — сказал брат. Мать ответила: Один уже здесь.

Мы оглянулись: сзади нас на полу лежало голое бледно-розовое тело с закинутой головой. И сейчас же возле него появилось другое и третье. И одно за другим выбрасывала их земля, и скоро правильные ряды бледно-розовых мертвых тел заполнили все комнаты.

— Они и в детской, — сказала няня. — Я видела.

— Нужно уйти, — сказала сестра.

— Да ведь нет прохода, — отозвался брат. — Смотрите.

Правда, голыми ногами они уже касались нас и лежали плотно рукою к руке. И вот они пошевельнулись и дрогнули, и приподнялись все теми же правильными рядами: это из земли выходили новые мертвецы и поднимали их кверху.

— Они нас задушат! — сказал я. — Спасемтесь в окно.

— Туда нельзя! — крикнул брат. — Туда нельзя. Взгляни, что там!

...За окном в багровом и неподвижном свете стоял сам Красный смех.

Земля, отдающая своих мертвецов, — образ Апокалипсиса, предзнаменование конца света. Похоже, как раз такие ощущения испытывали в России — кто-то сильнее, кто-то слабее.

Лето 1906 года привело к новому витку насилия. 12 августа взорвалась бомба, принесенная террористами на дачу на Аптекарском острове, где жил новый премьер-министр Петр Столыпин, которого революционеры считали (вполне резонно) инициатором разгона Государственной Думы. От взрыва пострадали более 100 человек — несколько десятков погибли. Маленькую дочку Столыпина взрывом выбросило с балкона, и она осталась инвалидом. Вот как описывала произошедшее в своих воспоминаниях Мария фон Бок, одна из дочерей Столыпина:

Мгновенно раздался оглушительный взрыв... Большая часть дачи взлетела на воздух. Послышались душераздирающие крики раненых, стоны умирающих и пронзительный крик раненых лошадей, привезших преступников. Загорелись деревянные части здания, с грохотом посыпались каменные...

Сами революционеры, Замятин и швейцар были разорваны в клочья. Кроме них погибло более тридцати человек тут же, сразу, не считая умерших в ближайшие дни от ран. Взрыв был такой силы, что на находящейся по другую сторону Невки фабрике не осталось ни одного целого стекла в окнах... Рядом с кабинетом, в гостиной, не уцелело буквально ни одной вещи, ни одной стены, ни потолка, но на своем месте остался стоять маленький столик с нетронутой и даже не покрытой пылью фотографией в рамке. Таких непонятных явлений при взрыве было много. Один из спасенных, представлявшихся папа, рассказывал потом мне, как он до взрыва подошел к знакомому губернатору и только успел начать с ним говорить, как увидел своего собеседника без головы.

Наташа и Адя, находившиеся, как было сказано, в момент взрыва на балконе над подъездом, были выброшены на Набережную. Наташа попала под ноги лошадей, запряженных в полуразрушенное ландо убийц. Ее прикрыла какая-то доска, которую топтали бесновавшиеся от боли лошади. Тут ее нашел какой-то солдат. Была она без сознания...

Через неделю было принято Положение Совета министров о военно-полевых судах. В 82 из 87 губерний было введено военное или чрезвычайное положение, а значит, военно-полевые суды могли быстро разбирать здесь дела обвиняемых в «разбое, убийствах, грабеже, нападениях на военных, полицейских и должностных лиц и в других тяжких преступлениях, в тех случаях, когда за очевидностью преступления нет необходимости в дополнительном расследовании». Суд был коротким и жестоким и вершился составом из председателя и четырех членов суда, назначаемых из строевых офицеров начальником гарнизона (командиром порта) по приказу генерал-губернатора или главнокомандующего. Никакого предварительного следствия не проводилось, сам приговор основывался на материалах охранного отделения или жандармского управления. Судебное заседание проводилось без участия в нем прокурора, защитника или свидетелей защиты при закрытых дверях. Обвинительный акт заменялся приказом о предании суду.

По личному распоряжению Николая II в положение был вписан пункт, по которому приговор должен был выноситься не позже чем через 48 часов, сразу же получать законную силу и в течение 24 часов приводиться в исполнение по распоряжению начальника гарнизона. Осужденные имели право подавать прошение о помиловании, однако 7.12.1906 военное министерство отдало распоряжение «оставлять эти просьбы без движения».

Николай Шестопалов. Казнь по приговору военно-полевого суда. 1906 г.

Военно-полевые суды просуществовали всего восемь месяцев — решения, принятые в период роспуска Думы, должны были представляться на утверждение после созыва нового парламента. Столыпин, конечно, не сделал этого, понимая, что депутаты никогда не проголосуют за столь жестокую меру. И действительно, военно-полевые суды вызвали шок и ужас, по всей стране виселицы стали называть «столыпинскими галстуками». Власти могли сколько угодно объяснять, что это «необходимая оборона», Столыпин мог гневно восклицать: «Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия», — но в стране, уже давно отвыкшей от массовых узаконенных казней, эта мера вызывала отторжение. Военно-полевые суды вынесли 1102 смертных приговора — в среднем примерно по 137 в месяц, по четыре-пять в день... Не все они были приведены в исполнение, казнили «всего» 683 человека. Глядя из сегодняшнего дня, можно грустно усмехнуться и сказать, что в сталинские времена столько людей иногда казнили за один день, но все дело в том, что тогда, в те революционные годы, как раз и прокладывалась дорога к тому времени, когда массовые казни будут восприниматься как нечто обыденное.

Идеи Столыпина были вполне понятны, логичны и разумны — жестко подавлять революционное движение, наказывать террористов, но при этом сделать все возможное, чтобы привлечь на свою сторону остальную часть общества. Для этого и нужна была его великая аграрная реформа, ради этого он пошел на острейший конфликт с царем и его окружением, добиваясь введения земств в западных губерниях, где все еще не было самоуправления, ради этого попытался — увы, безуспешно — убедить царя в необходимости уравнять евреев в правах с православным населением.

Все это, наверное, было правильно и хорошо продумано — но на бумаге: 683 расстрелянных и повешенных в стране, где до этого уже полтора века каждая казнь воспринималась как исключение, — принять такое было невозможно.

Начиная с 1907 года военно-полевые суды сохранились только для военных, но применение старинных статей о смертной казни за бунт и измену, не говоря уж о покушениях на членов императорской семьи, не только не было упразднено, но все активнее расширялось.

Не случайно несколько следующих лет русская культура сотрясалась в судорогах от ужаса происходящего. Лев Толстой почти физически ощущал приведение в действие каждого — каждого! — смертного приговора:

Семь смертных приговоров: два в Петербурге, один в Москве, два в Пензе, два в Риге. Четыре казни: две в Херсоне, одна в Вильне, одна в Одессе.

И это в каждой газете. И это продолжается не неделю, не месяц, не год, а годы. И происходит это в России, в той России, в которой народ считает всякого преступника несчастным и в которой до самого последнего времени по закону не было смертной казни.

Помню, как гордился я этим когда-то перед европейцами, и вот второй, третий год неперестающие казни, казни, казни.

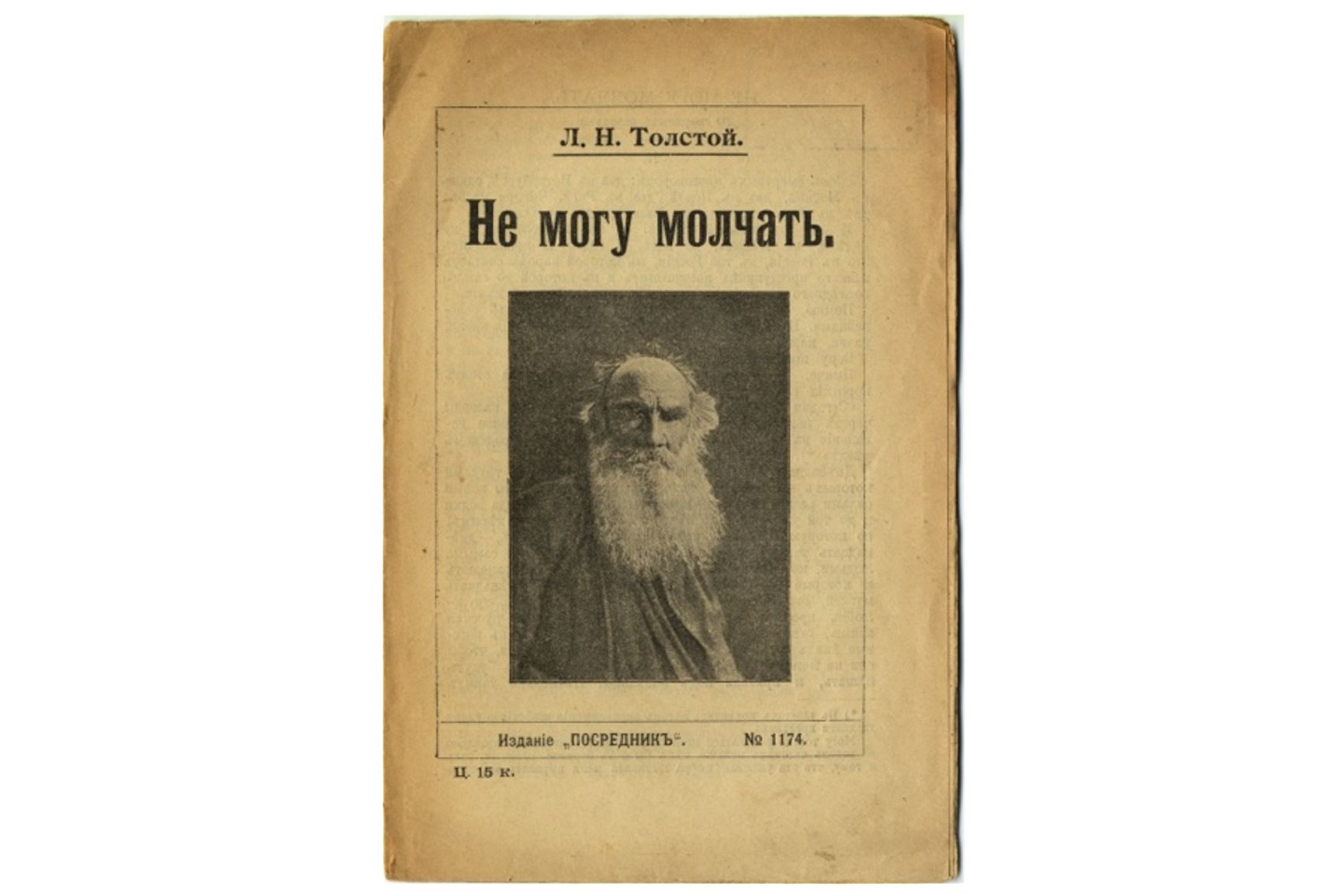

Работа над статьей «Не могу молчать» началась с того, что Толстой начал диктовать в фонограф: «Нет, это невозможно. Нельзя так жить! Нельзя так жить!» — а затем, записав еще несколько строк, остановился, не в силах продолжать. Потом эти слова появятся в конце статьи: «Нельзя так жить. Я по крайней мере не могу так жить, не могу и не буду».

Лев Толстой. "Не могу молчать". Издание 1908 г.

Полностью опубликовать статью в России в тот момент было невозможно — отрывки из нее появились во многих газетах, а полный текст издали нелегально. Толстой был очень возбужден и хотел как можно скорее напечатать свою статью — или, может быть, правильнее сказать, крик.

В ответ художник Илья Репин опубликовал в газете «Слово» свое обращение:

Лев Толстой в своей статье о смертной казни высказал то, что у всех нас, русских, накипело на душе и что мы по малодушию или неумению не высказали до сих пор. Прав Лев Толстой — лучше петля или тюрьма, нежели продолжать безмолвно ежедневно узнавать об ужасных казнях, позорящих нашу родину, и этим молчанием как бы сочувствовать им. Миллионы, десятки миллионов людей, несомненно, подпишутся теперь под письмом нашего великого гения, и каждая подпись выразит собою как бы вопль измученной души. Прошу редакцию присоединить мое имя к этому списку.

«Лучше петля или тюрьма, нежели продолжать безмолвно ежедневно узнавать об ужасных казнях, позорящих нашу родину»

В том же 1908 году, когда появилась статья «Не могу молчать!», Леонид Андреев пишет «Рассказ о семи повешенных» и посвящает его Толстому. Рассказ начинается с размышлений старого министра, радующегося тому, что полиции удалось выследить террористов:

И тогда ночью, в тишине и одиночестве чужой спальни, сановнику стало невыносимо страшно.

У него было что-то с почками, и при каждом сильном волнении наливались водою и опухали его лицо, ноги и руки, и от этого он становился как будто еще крупнее, еще толще и массивнее. И теперь, горою вздутого мяса возвышаясь над придавленными пружинами кровати, он с тоскою больного человека чувствовал свое опухшее, словно чужое лицо и неотвязно думал о той жестокой судьбе, какую готовили ему люди. Он вспомнил, один за другим, все недавние ужасные случаи, когда в людей его сановного и даже еще более высокого положения бросали бомбы, и бомбы рвали на клочки тело, разбрызгивали мозг по грязным кирпичным стенам, вышибали зубы из гнезд. И от этих воспоминаний собственное тучное больное тело, раскинувшееся на кровати, казалось уже чужим, уже испытывающим огненную силу взрыва; и чудилось, будто руки в плече отделяются от туловища, зубы выпадают, мозг разделяется на частицы, ноги немеют и лежат покорно, пальцами вверх, как у покойника. Он усиленно шевелился, дышал громко, кашлял, чтобы ничем не походить на покойника, окружал себя живым шумом звенящих пружин, шелестящего одеяла; и чтобы показать, что он совершенно жив, ни капельки не умер и далек от смерти, как всякий другой человек, громко и отрывисто басил в тишине и одиночестве спальни:

— Молодцы! Молодцы! Молодцы!

Это он хвалил сыщиков, полицию и солдат, всех тех, кто охраняет его жизнь и так своевременно, так ловко предупредили убийство.

Заканчивается рассказ крестным путем осужденных к виселице, и затем:

Над морем всходило солнце. Складывали в ящик трупы. Потом повезли. С вытянутыми шеями, с безумно вытаращенными глазами, с опухшим синим языком, который, как неведомый ужасный цветок, высовывался среди губ, орошенных кровавой пеной, плыли трупы назад, по той же дороге, по которой сами, живые, пришли сюда. И так же был мягок и пахуч весенний снег, и так же свеж и крепок весенний воздух. И чернела в снегу потерянная Сергеем мокрая, стоптанная калоша.

Так люди приветствовали восходящее солнце.

Мыслящая Россия отторгала, не принимала, не могла смириться с тем, что в стране стали регулярно казнить. Но казни продолжались, революционеры ожесточались еще больше, а в ответ происходили новые аресты и казни.

Так Россия подошла к Первой мировой войне и к тому времени, когда большевики, остававшиеся до начала 1917 года маленькой, мало кому известной партией, смогли в течение нескольких месяцев превратиться в кумиров тысяч людей и захватить власть.

Конечно, здесь мы видим существенное отличие от итальянской ситуации. Муссолини и его фашисты воспевали войну и гордились своим участием в ней. Ленин провел войну, сидя в швейцарских кафе и призывая к ее немедленному прекращению. На этом и была основана невероятная популярность большевиков в 1917 году — они требовали незамедлительно, сейчас же остановить боевые действия, и тысячи людей в окопах хотели того же.

Есть только одно «но» — прекращение войны должно было произойти не ради спасения людей, не из-за признания ценности каждой человеческой жизни. Не будем забывать, что еще в 1914 году, сразу после начала Первой мировой, Ленин призывал превратить «империалистическую войну в гражданскую» — обратить штыки против собственного правительства. Война просто должна была изменить характер, что и произошло. Вскоре после принятия Декрета о мире было заключено перемирие с Германией, начались переговоры, закончившиеся подписанием Брестского мира, но в тот момент, когда на российско-германском фронте окончательно прекратились военные действия, уже начинались столкновения между красными и белыми, а на самом деле, если быть точнее — между сторонниками большевиков и их же братьями-социалистами, и белой добровольческой армией, и махновцами, и представителями многочисленных национальных движений, и отрядами стран Антанты, и... продолжать можно еще долго. В России шла война всех против всех.

А что же со смертной казнью? Уже в 1917 году мы видим борьбу двух тенденций — желания отказаться от ужасного наказания и стремления к ужесточению наказаний, напрямую связанного с войной.

Первым председателем Временного правительства стал князь Георгий Евгеньевич Львов — известный общественный деятель, филантроп, тульский помещик и, кроме того, сосед и хороший знакомый Толстого, чьи взгляды были ему очень близки. Не случайно уже через неполные две недели после образования правительства — 12 марта — в России была отменена смертная казнь.

И точно так же, увы, не случайно и то, что уже в начале июля Львов ушел в отставку, осознав свою неспособность справиться с нарастающим хаосом. После этого он, что характерно, отправился к старцам в Оптину пустынь.

8 июля генерал Корнилов, пока что только командующий Юго-Западным фронтом, отправил телеграмму по всему фронту: «Самовольный уход частей я считаю равносильным с изменой и предательством. Поэтому категорически требую, чтобы все строевые начальники в таких случаях, не колеблясь, применяли против изменников огонь пулеметов и артиллерии. Всю ответственность за жертвы принимаю на себя, бездействие и колебание со стороны начальников буду считать неисполнением их служебного долга и буду таковых немедленно отрешать от командования и предавать суду».

На следующий день первые 14 солдат, нарушившие военную дисциплину, были расстреляны. Корнилов требовал от частей, которые отказывались воевать, выдачи зачинщиков, а бывало, что по мятежным частям открывали артиллерийский огонь.

Генерал Лавр Корнилов с офицерами штаба. 1917 г.

12 июля Временное правительство уступило настояниям харизматичного генерала, и смертная казнь была восстановлена. Казнить могли только на фронте за «военную и государственную измену, побег к неприятелю, бегство с поля сражения, самовольное оставление своего места во время боя и уклонение от участия в бою, подговор, подстрекательство или возбуждение к сдаче, бегству или уклонению от сопротивления противнику, сдачу в плен без сопротивления, самовольную отлучку из караула в виду неприятеля, насильственные действия против начальников из офицеров и солдат, сопротивление исполнению боевых приказаний и распоряжений начальников, явное восстание и подстрекательство к ним, нападение на часового или военный караул, вооруженное сопротивление и умышленное убийство часового, а за умышленное убийство, изнасилование, разбой и грабежи лишь в войсковом районе армии». Тому же наказанию подлежали и неприятельские шпионы.

Уже 19 июля были расстреляны четыре солдата за братание с неприятелем, 21-го — три зачинщика бунта на Западном фронте. Давно потерявшую смысл войну приходилось продолжать с помощью кровавых мер.

При этом приговор трем мятежникам смогли привести в исполнение не сразу. «Военно-революционным судом были приговорены к расстрелу ротный фельдшер В.И.Швайкин (глава полкового комитета), ефрейтор Ф. И. Галкин и старший унтер-офицер А. П. Коковин. Комиссар III армии подполковник Постников отказался утвердить приговор, мотивируя спешной поездкой в штаб фронта. Под предлогом болезни отказался утвердить приговор председатель армейского комитета III армии. Однако приговор утвердил его «временный заместитель», солдат, один из рядовых членов армейского комитета, временно «заместивший» председателя. Приговор был приведен в исполнение в 5 часов 15 минут утра 1 августа».

Бывало, что смертный приговор восставшим солдатам вызывал новые восстания, а расстрельные команды отказывались приводить его в исполнение. Что это — распад армии под воздействием большевистской агитации, как потом будут писать в мемуарах белые генералы? Или просто невозможность людей смириться с бессмысленностью войны и кровавыми казнями?

19 июля Корнилов был назначен главнокомандующим и — в отчаянной попытке восстановить дисциплину в разваливавшейся армии — начал убеждать Керенского ввести смертную казнь и в тыловых частях.

Можно представить себе яркую картинку: добейся Корнилов своего, не испугайся в последние дни августа Керенский, не объяви он харизматичного конкурента предателем революции — и не провалился бы «корниловский мятеж», Корнилов стал бы диктатором, навел железной рукой порядок, приструнил, арестовал, казнил большевиков, заставил под угрозой расстрела солдат идти в бой и завершил бы войну... И не было бы ни большевистского переворота, ни гражданской войны, ни всех последующих морей крови... Введением смертной казни и «малым количеством смертей» предотвратили бы куда большее зло...

Возможно, и так, хотя сегодня трудно сказать, послушались бы солдаты Корнилова, сумел бы он справиться с большевиками, получилось бы у него остановить уже вышедшую из-под контроля стихию... Но даже если бы сумел, то кровавый маховик совершил бы еще один круг, снова начали бы казнить, казнить, казнить. И никуда не делись бы те миллионы людей, которые вернулись в страну из окопов и принесли с собой военный синдром со всеми вытекающими отсюда последствиями. Большевиков-то, может быть, и остановили бы, а не вышла бы из окопов мировой войны новая власть, напоминающая правительство Муссолини? Не случайно, может быть, именно итальянский опыт позже, в эмиграции, вызывал интерес у многих «корниловцев»?

Но всего этого не произошло. История России — и история смертной казни — пошла по другому пути. 28 сентября 1917 года Керенский, жаждавший отмежеваться от всего, что делал летом того года Корнилов, приостановил применение смертной казни «до особого распоряжения». 28 октября 1917 года большевики, жаждавшие отмежеваться от всего, что до них делало Временное правительство, издали декрет о том, что «восстановленная Керенским смертная казнь на фронте отменяется». Однако уже 20 ноября снятый большевиками главнокомандующий генерал Духонин, отказавшийся начать переговоры с немцами о перемирии, был растерзан солдатами. Конечно, не было ни суда, ни приговора, но таким было общество, где якобы не действовала смертная казнь. А уже 7 декабря была создана Чрезвычайная комиссия, которая будет пытать и расстреливать, не обращая внимания на то, действует ли в стране институт смертной казни — или же на нее в очередной раз введен мораторий.

Наконец, 21 февраля 1918 года казнь опять была узаконена. Советская власть издала декрет «Социалистическое отечество в опасности», где, в частности, содержалось требование создавать батальоны для рытья окопов и тут же оговаривалось: «В эти батальоны должны быть включены все работоспособные члены буржуазного класса, мужчины и женщины, под надзором красногвардейцев; сопротивляющихся — расстреливать». Расстреливать на месте преступления, то есть без суда, предлагалось «неприятельских агентов, спекулянтов, громил, хулиганов, контрреволюционных агитаторов, германских шпионов».

Как мало времени понадобилось на то, чтобы от ограничения смертной казни «исключительными», в основном политическими, преступлениями прийти к необходимости расстреливать мужчин и женщин, не желающих рыть окопы, спекулянтов (торговцев на черном рынке в голодной стране), хулиганов (а как вообще определить уровень хулиганства, за который надо убивать?).

Ясно, что столь скорый разрыв с полуторавековой традицией смягчения наказаний и ограничения смертной казни стал возможен на фоне политических страстей, терзавших Россию в предыдущие десятилетия, психологической военной травмы и вакуума власти, которым воспользовались большевики. А еще, наверное, сыграло свою роль то, что смертная казнь все-таки существовала. Да, ограниченная, да, со все сужавшимся кругом применения — но она была, она никуда не делась — и как только ситуация в стране пошла вразнос, власть — будь то Корнилов в борьбе с большевиками или большевики в борьбе с немцами и своими политическими противниками — начала хвататься за это средство.

А дальше началась еще одна война — гражданская, которая только закрепила уже и так существовавшее пренебрежение человеческой жизнью. 5 сентября 1918 года, после покушения Фанни Каплан на Ленина, Совнарком принял декрет «О красном терроре», стоивший жизни тысячам людей.

Тамара Эйдельман. «Право на жизнь. История смертной казни». Альпина нон-фикшн, 2022 год.